鎌倉の佐助にある「銭洗弁財天宇賀福神社(ぜにあらいべんざいてんうがふくじんじゃ)」に参拝してきたのでご紹介。

鎌倉を代表する神社といえば鶴岡八幡宮とこの銭洗弁財天宇賀福神社ではないだろうか。

鶴岡八幡宮が海からの若宮大路の突き当たり、ドーンと開けた場所の山の上にあるのに対し、この銭洗弁財天宇賀福神社は裏道をくねくね進み、ここから本格的に山、という場所に洞穴のように鎮座する。

もともとは神仏習合で宇賀神と弁財天を祀っていたが、明治の神仏分離で本宮のご祭神は市杵島姫命とされ、奥宮が宇賀神と弁財天を祀るという、ややこしい形になった。

意外にも末社から独立したのは1970年と最近のことである。

JR鎌倉駅から決して遠いわけではないのだが、かなり奥まって感じる。

最新の参拝は2023年7月。

さっそく紹介しよう。

銭洗弁財天宇賀福神社 基本情報

| 神社名 | 銭洗弁財天宇賀福神社 |

|---|---|

| 住所 | 神奈川県鎌倉市佐助2-25-16 |

| 電話番号 | 0467-25-1081 |

| 創建年 | 文治元年(1185年) |

| ご祭神 | 本宮:市杵島姫命 ( いちきしまひめのみこと )

奥宮:宇賀神、弁財天 |

| 入場料 | 無料 |

| 駐車場 | あり |

| ウェブサイト | Wikipedia |

銭洗弁財天宇賀福神社 御由緒

以下、Wikipediaからの引用。

源頼朝が、巳年である文治元年(1185年)の巳の月(旧暦4月)巳の日、巳の刻にある夢を見た。それは宇賀神から「この地に湧き出す水で神仏を供養すれば、天下泰平の世が訪れる」とお告げを受けるというもの。そこで頼朝は佐助ヶ谷の岩壁に湧く霊水を見つけ、そこに洞を穿ち社を建てて宇賀神を祀ったと伝えられる。

同じく巳年の正嘉元年(1257年)に、5代執権北条時頼がこの霊水で銭を洗って一族の繁栄を祈願したのが銭洗の始まりだといわれる。

宇賀神と弁財天が神仏習合して弁財天と呼ばれ、相馬天王(扇ヶ谷)の末社だった。明治時代の神仏分離により、相馬天王は八坂大神と改称、当社も祭神を市杵島姫命とし、1970年(昭和45年)には末社から独立した。

銭洗弁財天宇賀福神社 地図とアクセス

JR鎌倉駅西口から徒歩約15分。

最新!銭洗弁財天宇賀福神社 2回目の参拝レポート 2023年7月

参拝日と参拝方法

2023年7月15日(土)に社頭参拝。

当日の様子

▲ かなり古い石標。

そういえばまだ佐助神社には参拝したことがない。

近いうちに行こう。

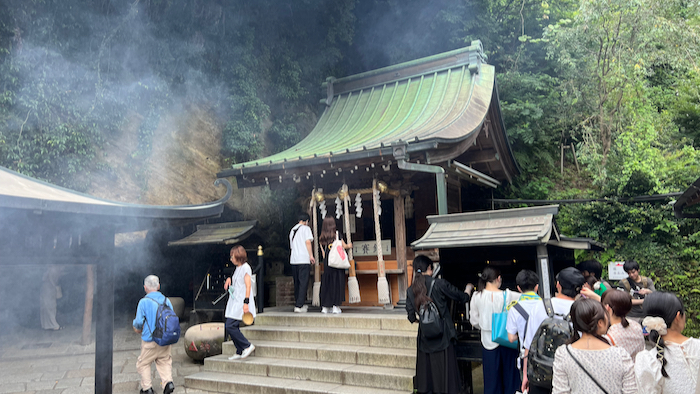

▲ この日は土曜日だったので、たくさんの参拝客が来ていた。

自転車やベビーカーの人は直前の急坂で苦労していた。

▲ 開所時間は8時〜16時30分とのこと。

▲ 鳥居の奥はトンネルになっている。

▲ 鳥居の脇にご由緒書きが立てられている。

▲ トンネルはかなり低く、僕は頭をかがめないと通れない。

▲ トンネルを抜けると今度は鳥居が連なっているのを抜ける。

▲ 市杵島姫命が祀られる本宮にまずは参拝。

▲ 鳥居が連なる先には飲食店があった。

▲ そしてこちらが宇賀神と弁財天が祀られる奥宮だ。

奥宮は洞窟がそのまま活かされている。

▲ 湧き水でお札を洗う。

▲ 奥に見えるのが奥宮。

▲ たくさんの鳥居が奉納されている。

▲ 本宮と奥宮への参拝を終え、社務所で金運アップのお守りをいただく。

小判の形をした金色のお守りで、一つ一つ巫女さんが火打ち石で邪気払いをしてから下さる。

▲ 続いては境内社に参拝。

▲ 池を渡った先にある下之水神社に参拝。

▲ 額には下之水神宮と書かれていた。

▲ 続いては七福神社に参拝。

▲ いかにも縁起が良さそうな名前だ。

この日のまとめ

つい先日参拝したと思ったのに3年もたっていた。

せめて一年に一度は参拝したいところだ。

前回の参拝レポートは次のページにありますので併せてご覧ください。

鎌倉神社情報はこちらにもたくさん!もう1記事いかがですか?

著者/出版プロデューサー/起業支援コンサルタント/ブロガー/心理カウンセラー。

あまてらす株式会社 代表取締役。

著書に「やってみたらわかった!40代からの「身体」と「心」に本当に良い習慣」「起業メンタル大全」「「好き」と「ネット」を接続すると、あなたに「お金」が降ってくる」「ノマドワーカーという生き方」など全9冊。

神奈川県鎌倉市の海街在住。