山口拓朗さん著、「1%の本質を 最速でつかむ「理解力」」という本を読んだのでご紹介しよう。

インターネットの時代になり情報量が爆発的に増えている。

さらに会議や打ち合わせなどがオンライン化され、バッファがなくなったことで情報密度が濃くなっている。

ブログ、SNS、YouTubeなどに加えメッセージやチャットなどのやりとりも増え、有史以来なかった量の情報を我々は日々浴び続けている。。

ここで問題になるのが、大量の情報を我々が正しく理解できているか、という点だ。

どんなに大量の情報を受け取っても理解できないのでは意味がない。

「理解力」という切り口の本は読んだことがなかったので、自らの理解力を高めたいと思い手に取った。

さっそくご紹介しよう。

「理解したつもりになっている」という難敵

本書では冒頭で「理解力」という言葉を以下のように定義している。

「「 理解したつもり」という壁を乗り越えて、深みへと踏み込む力のこと」。

この一文を読んで、僕は激しく共感した。

僕も含め、人は「理解したつもりになっている」と、「さらに理解しよう」という気持ちが起こらなくなる。

理解したつもりになっている人は現状に満足し、「もう理解しようとはしない」状態だ。

どんなことでも、学ぶ姿勢、さらに理解しようとする姿勢なくしては物事の本質は追求できない。

浅い理解で終わる人と多面的に理解を深めた人では、到達した理解度の深さのギャップが激し過ぎて「話が通じない」事態が生じることもある。

理解力が高い人は「理解した」と感じた時でも以下のように自分に問いかける。

「自分は理解したつもりになっていないか?」「他の角度からも理解を深められるのではないか?」と。

「理解した」と安心せず、さらに「より深く理解したい」という気持ちを持っているのだ。

その貪欲さが「多面的に見る目」や「掘り下げて考える思考」を養い、さらに理解力を高めていくのだ。

「聞く」ことで理解は深まっていく

僕は心理カウンセラーの仕事もしているので、「聞くこと」が理解力を大きく高めるという本書の意見に全面的に同意する。

カウンセラーが行う「傾聴」は、クライアントの話を無心で「聞くこと」で、クライアントの心に寄り添う行為だ。

上の空でいては、クライアントに寄り添うことはできない。

人は自分の本心を話すとき、最初から理路整然と首尾一貫して話すことはできないものだ。

心の表層にある課題や問題について語るとき、多くの人はその奥に「もっと本質的な課題や問題」を抱えている。

しかし、人は最初から奥深い本質的な話はできないものなのだ。

カウンセラーは表層的な問題や課題を傾聴しながら、目の前にいる人が「本当に話したいこと」は何かを探っていく。

クライアントの「本当に話したいこと」が何かを探し当てるためには、「深い洞察力」、そして「高い理解力」が必要だ。

まずは人の話を遮ったりせず最後まで聞くこと。

そして、相手の話が終わったら、その内容を要約して口にしてみることをオススメする。

「スマホ脳」から卒業して読書を習慣化しよう

スマホが高性能化することにより、我々の情報収集・発信やコミュニケーションのツールはスマホが中心になっている。

スマホの小さな画面でササッと情報収集したりコミュニケーションができ、どんどん便利になっている。

しかし一瞬で何でも調べられ答えが出るようになると、我々はモノを考えなくなる。

地図アプリが道順を教えてくれるから、道を覚えなくなる。

スマホに家族や友人の電話番号はすべて登録されているので、電話番号も覚える必要がなくなっていく。

検索して情報が表示されるとそれが正しいと「理解したつもり」になってしまうことも多い。

そのようにして脳を使わない状態、脳がサボっている状態が続くと、我々の「脳内ライブラリー」が衰えてしまうのだ。

また、LINEやTwitterなどの「文法不在コミニケーション」も我々の理解力を衰えさせる。

極端に短い省略文やスタンプだけとのやりとりなどは、本当の意味でお互いが理解しているか怪しくても成立してしまう。

「ヤバい」「うざい」「だるい」 など、文法不在状態でのコミュニケーションばかりしていては、理解力は高められない。

SNSやチャットなどの短文だけに触れるのではなく、読書を習慣化し言語能力を鍛えよう。

ネット上の文章はパパッと読めるように圧縮されているものが多い。

それに対し1冊の本は約10万字あり、理解力を高めるのに最適だ。

特に本を読む目的を明らかにし、理解できたところ、理解できていないところを明確にしながら読むこと。

読書した後はアウトプットをすること。

僕のオススメはこの記事のようにブログに書評を書くことだ。

本の内容を理解していなければ書評は書けない。

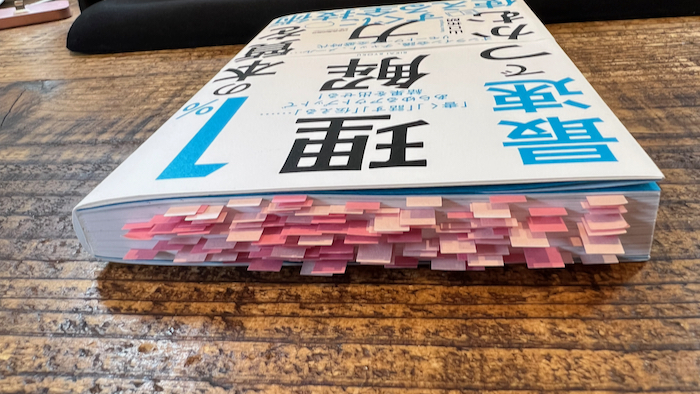

書評を書き慣れると、 本を読みながら「一番伝えたい点はどこか」「自分が実践に移すことは何か」を考え、ポイントに付箋を付けながら読むことができるようになる。

「能動的読書」「行動する読書」は理解力を高めるのに最高のツールである。

まとめ

本書ではステップバイステップで、我々が理解力を高めるための方法が提示されている。

ぜひ本書を手に取って高い理解力を身に付けるためのメソッドを実践してほしい。

理解力を高めるという自己探求の道には終わりがない。

常に「理解したつもり」になっていないか、自分に問いかけながら日々を生きたいと思う。

「理解力」という扱いにくいテーマに多角的かつ構造的に切り込んだ素晴らしい一冊でした。

オススメです!!

「1%の本質を 最速でつかむ「理解力」」のチェックはこちらから!!

書評記事はこちらにもたくさん!もう1記事いかがですか?

著者/出版プロデューサー/起業支援コンサルタント/ブロガー/心理カウンセラー。

あまてらす株式会社 代表取締役。

著書に「やってみたらわかった!40代からの「身体」と「心」に本当に良い習慣」「起業メンタル大全」「「好き」と「ネット」を接続すると、あなたに「お金」が降ってくる」「ノマドワーカーという生き方」など全9冊。

神奈川県鎌倉市の海街在住。